Se la grandezza di un uomo si misurasse solo dal volume delle sue opere, avremmo già motivi più che sufficienti per considerare il Dott. Plinio un autore eccezionale. Libri, articoli, interviste, manifesti, conferenze e esposizioni informali costituiscono oggi un patrimonio incalcolabile di pagine. Tuttavia, definirlo intellettuale e professore illustre, brillante articolista o prolifico scrittore non significa altro che considerare solo una minima parte della sua vera personalità e della sua visione dell’universo.

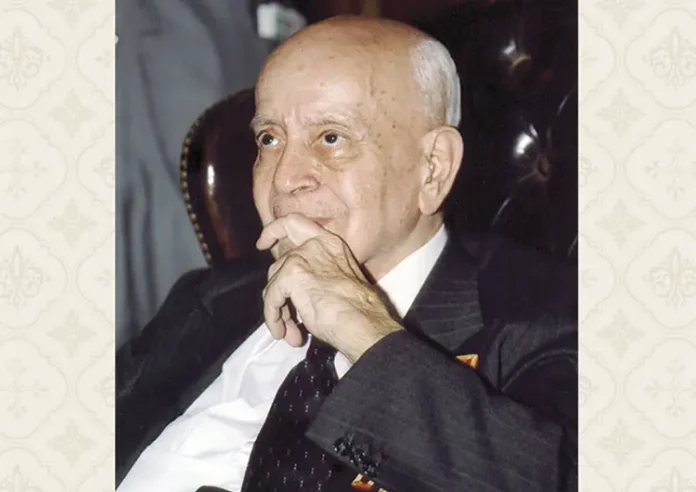

Il Dott. Plinio non è mai stato uno specialista monotematico, ma un instancabile osservatore degli eventi dotato di uno speciale carisma profetico, come abbiamo visto in un articolo precedente. Essere ovunque il servizio della causa cattolica lo richiedesse era l’ideale costante della sua vita. Tuttavia, dedicava il suo massimo impegno non nell’azione pubblica, ma nella formazione dei suoi discepoli più vicini, con l’intento, tra gli altri obiettivi, di fondare una nuova scuola di pensiero e di azione.

L’origine di una scuola di pensiero

Fu alla fine degli anni ‘50 che il Dott. Plinio manifestò chiaramente questo desiderio, convinto che «l’importante era trasmettere uno spirito e una mentalità».1 La creazione, nel dicembre del 1955, di una commissione di studi chiamata MNF – abbreviazione di manifesto2 – caratterizzò gli scopi, i metodi e i temi propri di questa scuola.

Tra le diverse circostanze che portarono alla nascita della commissione, vi era il desiderio di dare continuità alla tematica contenuta nel saggio Cristandade, a chave de prata (Cristianità, la chiave d’argento), il cui abbozzo il Dott. Plinio aveva iniziato cinque anni prima. Tale libro conteneva una visione inedita sulla perfetta relazione tra la Chiesa e lo Stato, l’ordine soprannaturale e quello naturale, dimostrando che ogni bene della società temporale deriva dalla Fede e dalla fedeltà ai precetti della Chiesa.

Il Dott. Plinio dedicava grande impegno alla formazione dei suoi discepoli, al fine di fondare una nuova scuola di pensiero e di azione

Così, egli cercò di condensare, in quello che avrebbe dovuto essere un grande manifesto, la sua visione della Storia e, soprattutto, la descrizione dell’ordine sacrale che segnerà la società con il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.

Che si trattasse di descrivere le ragioni più elevate dell’estetica e le finalità più nobili dell’arte, di penetrare nelle cause profonde di certe trasformazioni sociali, di meravigliarsi della natura e della gerarchia degli Angeli, o di trarre, dagli insegnamenti della Chiesa riguardo alle relazioni tra le Tre Persone della Santissima Trinità, il modello perfetto delle relazioni umane3 – spiegazioni originali di grande ricchezza teologica e filosofica –, un pensiero meramente astratto non era proprio della scuola del Dott. Plinio. I riferimenti storici e le metafore abbondavano, chiari, precisi, sempre belli, grandiosi e attraenti. Altissimi panorami di contemplazione mistica e metafisica diventavano semplici e accessibili, secondo l’esempio del Divin Maestro, sul quale egli stesso osservò: «La sapienza delle sue parabole lascia qualsiasi Platone in fondo al mare…».4

In occasione di un viaggio a Roma negli anni ‘60, volle assicurarsi della sana dottrina di alcune delle sue esplicitazioni e chiese a due dei suoi discepoli di presentarle a degli specialisti. Questi affermarono che tali tesi erano talmente coerenti con il pensiero di San Tommaso d’Aquino che, per confutarle, sarebbe stato prima necessario abbattere l’intero edificio tomista. Tale commento sorprese il Dott. Plinio, poiché non aveva mai avuto il tempo di esaminare a fondo l’opera del santo domenicano. Una tale consonanza con la dottrina della Chiesa poteva solo essere il frutto di un operare eminente del dono di sapienza, che gli permetteva di volare oltre la solida struttura filosofica scolastica, ma nella stessa direzione indicata dalle sue torri di pietra.

Grazie mistiche e solida dottrina

Quando era ancora uno studente delle scuole medie superiori, durante le lezioni di Logica tenute da un maestro gesuita, Plinio, per una speciale azione della grazia, rimase incantato di fronte alla logica di Sant’Ignazio di Loyola che brillava allora in uno dei suoi discepoli. A tale rapimento di ammirazione seguì un’esperienza interiore che gli fece vedere con estrema chiarezza la mentalità e il carisma ignaziani, al punto da sentirsi penetrato da una partecipazione a quello stesso spirito, che gli conferì, come beneficio gratuito concesso da Dio, un’acutissima capacità di ragionamento che si sarebbe manifestata nella sua stessa vita.

Egli cercava di esplicitare e sintetizzare la sua visione della Storia e dell’universo, soprattutto dell’ordine sacrale che caratterizzerà il Regno di Maria

Più tardi, quando frequentava l’ultimo anno della facoltà di Giurisprudenza, si verificò un fenomeno analogo quando entrò in contatto con le opere di San Tommaso, grazie al quale comprese la mentalità del Dottore Angelico in modo così vivo da assimilare il suo metodo di pensiero, iniziando ad utilizzarlo per il resto della sua vita.5

A queste grazie mistiche aggiunse un grande e metodico sforzo nel confermare tutte le sue spiegazioni con l’insegnamento della Chiesa e la filosofia da essa benedetta. Si definiva un “tomista convinto”.6

Infatti, la base del suo pensiero si fonda sulla nozione di ciò che egli chiamava senso dell’essere, riferimento ai principi innati dell’anima umana che San Tommaso e la Scolastica descrivono come l’essere e la sinderesi. In altre parole, il bambino percepisce istintivamente che non si può essere e non essere allo stesso tempo, e che egli stesso è distinto dagli altri esseri. A sua volta, la sinderesi si definisce come un’abitudine infusa nell’anima per cui il bambino, fin dalla più tenera età, ha una nozione dei principi morali fondamentali: tra questi, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è peccato e ciò che è virtù, e tende costantemente alla posizione buona grazie a questo “istinto” innato.

A partire da questi fondamenti filosofici, il Dott. Plinio espresse un’intera visione dell’universo basata sull’innocenza. Non la concepiva, però, solo come lo stato dell’anima di chi non ha peccato, ad esempio contro la castità, come si potrebbe ingenuamente pensare, ma come un ordinamento interiore dato da Dio fin dall’inizio – quindi prima dell’uso della ragione –, un insieme di attitudini e impulsi nobili che favoriscono un retto giudizio delle cose e delle situazioni e permettono di optare sempre per il più perfetto, il più elevato, il più bello. Le grazie derivanti dal Battesimo rafforzano questa integrità dell’anima, nonostante le cattive inclinazioni derivanti dal peccato originale.

Così, la fedeltà alla verità espressa in questi primi giudizi costituisce propriamente lo stato di innocenza, fonte di tutta la scuola di pensiero e di santità del Dott. Plinio.7

Volo e fecondità dell’innocenza

Lo stato di innocenza si basa principalmente sulla corrispondenza tra il mondo esteriore – il meraviglioso libro della creazione – e l’armonia e l’ordine interiori, attraverso un’osservazione sapienziale e connaturale della realtà, seguita dal giudizio razionale e avendo come strumenti secondari la lettura e la ricerca scientifica. «Non potrei mai essere un uomo che legge più di quanto pensa: sarebbe come mangiare più di quanto digerisco. È un fenomeno nocivo… Questa malattia, io la rifiuto», spiegava il Dott. Plinio.8

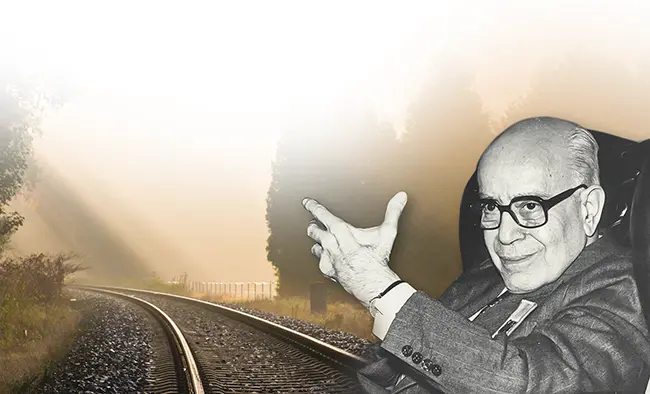

Come frutto di quest’abitudine contemplativa, una volta affermò di avere circa trecento “pontas de trilhos” (“spunti di percorso”) nella sua mente. Così chiamava le intuizioni e i pensieri inconclusi che indicavano nuovi orizzonti, come l’inizio di una linea ferroviaria che invita ad addentrarsi nei misteri di un percorso lontano. Alcuni li conservava nella memoria fin dall’infanzia, persuaso che in ogni piccola e particolare perfezione avrebbe trovato una nuova meraviglia della sapienza di Dio che compone l’immenso caleidoscopio dell’ordine dell’universo.

Brevissima carrellata di spiegazioni pliniane

Citiamo alcuni esempi di temi da lui sviluppati.9

Già durante l’infanzia, osservando la realtà della sofferenza nelle persone a lui più vicine, comprese che in essa vi erano ragioni superiori, così come, da parte dell’uomo, una necessità psicologica di soffrirla, il che diede origine alle sue spiegazioni sulla soffritiva.10

All’età di diciotto anni emerse nella sua mente una convinzione, basata sugli insegnamenti contenuti nel Libro di Giobbe (cfr. 1, 6-12; 2, 1-6): esiste una realtà in cui, al cospetto di Dio, Angeli e demoni combattono una lotta sostenuta dai meriti degli uomini, che servono loro da permesso per agire sulla terra, sia a favore del bene, gli Angeli, sia a favore del male, i demoni. A questa zona, la cui esistenza si fonda sulla dottrina della Comunione dei Santi, egli diede il nome di trans-sfera e, per diversi anni, poté occuparsi delle misteriose leggi che la governano e del modo di agire in questa battaglia a favore della Chiesa.

Le sue idee sulla simbologia abbracciano una vera e propria vastità di temi della psicologia e della metafisica, considerando il simbolo non come mera convenzione o analogia, ma come realtà legata al mondo delle archetipie, attraverso le quali lo spirito umano può dirigersi verso l’Assoluto, che è Dio.

Il Dott. Plinio aveva in mente circa trecento spunti di percorso, pensieri inconclusi che indicavano nuovi orizzonti

Ma erano il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria ad occupare il centro delle sue esplicitazioni, basate sulla sua esperienza personale nel discernere l’Anima di Nostro Signore. Egli sviluppò ipotesi sublimi sul Segreto di Maria, menzionato da San Luigi Grignion de Montfort, la cui rivelazione renderà possibile uno scambio di volontà con il Redentore e la sua Santissima Madre, fenomeno naturale e mistico, individuale e collettivo, a partire dal quale potrà avvenire un rinnovamento dell’umanità. Partiva, così, da un livello molto alto la sua descrizione della società organica, una serie di riunioni in cui analizzava le basi psicologiche e politico-sociali dell’organizzazione della vita umana secondo il giusto ordinamento della natura illuminata dalla grazia, in cui tutto sarebbe governato secondo la mentalità del Sacro Cuore di Gesù.

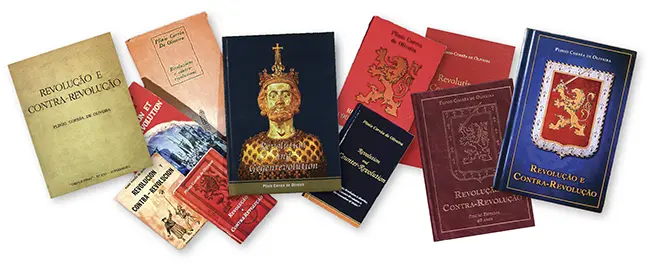

Al centro di queste spiegazioni troviamo la sua visione globale e sapienziale della Storia, mai presentata come semplice successione di eventi scollegati, ma compresa in funzione della centralità della missione della Chiesa e dell’inimicizia iniziata in Paradiso con l’«inimicitias ponam» (Gn 3, 15). Nel commentare episodi storici, dimostrava una profonda conoscenza delle missioni dei popoli e degli individui davanti a Dio, indicando le fedeltà e le prevaricazioni che spiegavano certi tournants dei fatti, e facendo risplendere non solo l’immensa cultura di un professore universitario, ma soprattutto un dono particolare legato al discernimento degli spiriti. Il libro Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, sotto molti aspetti il suo capolavoro, non è altro che l’indice di questa visione veramente profetica della Teologia della Storia.

Manifesto universale

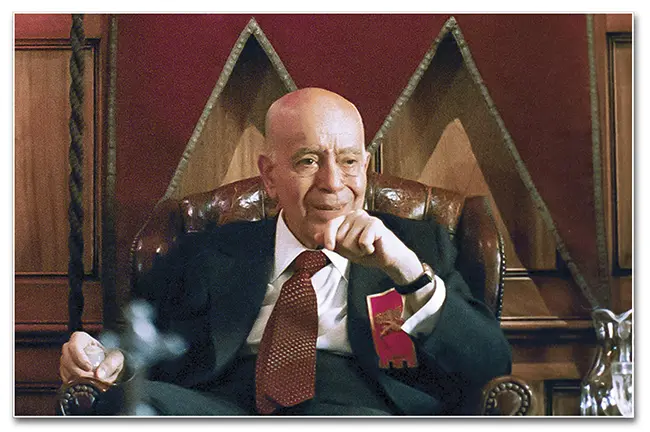

Il Dott. Plinio apprezzava talmente la commissione del MNF che la mantenne attiva fino alla fine della sua vita, arrivando a riunirla tre volte alla settimana, nonostante le intense attività che assorbivano la sua attenzione e le altre commissioni di studi che dirigeva e le conferenze che teneva. Insegnò, dando esempi sorprendenti, quanto la sua scuola di pensiero fosse eminentemente contemplativa, senza, tuttavia, abbandonare la vita attiva.

Le riunioni del MNF hanno permesso di esplicitare un patrimonio dottrinale colossale, ma soprattutto hanno costituito un’opera viva e feconda

Nonostante diverse circostanze abbiano impedito la nascita del manifesto così come era stato inizialmente concepito, le riunioni permisero di esplicitare un patrimonio dottrinale colossale, con potenzialità insondabili che consentiranno ancora la scoperta di nuovi orizzonti del pensiero cattolico al fine di «ravvivare il senso dell’essere dell’umanità, ricostituendo i fondamenti morali corrosi dalla mentalità rivoluzionaria».11

Soprattutto, quando il Dott. Plinio stava per concludere la sua lunga fatica terrena vissuta senza macchia sotto lo sguardo di Maria Santissima, questo manifesto universale stava per costituirsi, non in libri da finire sepolti nelle biblioteche, ma in un’opera viva, attiva e feconda, come egli ardentemente desiderava. ◊

Note

1 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Il dono della sapienza nella mente, nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de Oliveira. Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2016, vol. III, p.515.

2 I dati principali relativi a questa commissione di studio possono essere consultati in: CLÁ DIAS, op. cit., pp.519-561.

3 È impossibile fare un elenco completo dei temi sviluppati dal Dott. Plinio nel MNF. Nel corso di questo articolo ne vengono citati solo alcuni. Un elenco più completo, anche se non esaustivo, si può trovare nell’opera di Mons. João sopra citata.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 24/4/1985.

5 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Il dono della sapienza nella mente, nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de Oliveira. Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2016, vol.II, pp.161-163.

6 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Autorretrato filosófico. In: Catolicismo. Campos dos Goytacazes. Anno XLVI. N.550 (ott., 1996), p.29.

7 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Il dono della sapienza nella mente, nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de Oliveira. Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2016, vol.I, pp. 37-40.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 18/2/1968.

9 Le parole in corsivo fanno parte del vocabolario pliniano o hanno assunto un significato proprio nelle sue spiegazioni. Richiederebbero quindi un approfondimento, ma, data la brevità di quest’articolo, saranno solo menzionate.

10 Su questo tema, si veda: RIBEIRO, EP, Leandro Cesar. Imparare a soffrire. In: Araldi del Vangelo. São Paulo. Anno XXIV. N.284 (ago., 2025), pp.18-21.

11 CLÁ DIAS, op. cit., vol.III, p.527.