È vastissima la bibliografia sul tema della sofferenza. Fiumi di inchiostro, sacro e profano, sono colati insieme ai fiumi di sangue, sudore e lacrime versati dagli uomini da quando Adamo ed Eva hanno lasciato il Paradiso Terrestre. Scoprire l’origine dell’universo, da dove veniamo e dove andiamo, è sempre stata la domanda cruciale. Ma riconoscere l’origine e lo scopo delle nostre sofferenze e imparare a sopportarle ci sembra altrettanto importante.

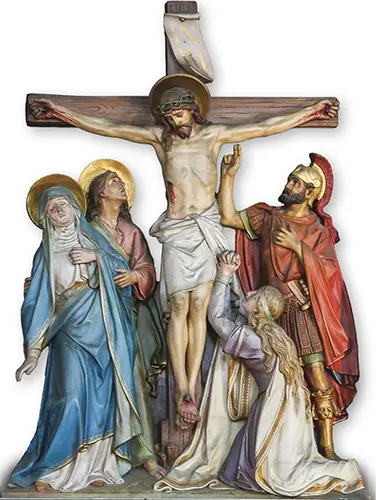

La nozione cattolica della sofferenza è incomparabile: è stata insegnata da Dio stesso crocifisso, che Si è fatto peccato per noi

La nozione cattolica della sofferenza non ha eguali: è stata insegnata da Dio stesso crocifisso, che Si è fatto peccato per noi (cfr. 2 Cor 5, 21) – questa è l’origine più evidente della sofferenza, il castigo per il peccato originale – e che ci ha rivelato la sua suprema finalità: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15, 13).

Distillando dalla dottrina sacra il nettare più prezioso ed esponendolo alla luce del suo dono di sapienza, il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira descrisse l’anima umana di fronte a questa prospettiva e, per questo, coniò il termine “soffritiva”.

Basandoci, così, su brani di varie conferenze da lui tenute tra il 1960 e il 1990, invitiamo il lettore a considerare, à vol d’oiseau, alcune delle sue spiegazioni in merito.

La “soffritiva”

Una riflessione più approfondita sul tema iniziò quando il Dott. Plinio aveva appena dodici anni, nell’osservare il singolare effetto equilibratore e ordinatore che la sofferenza esercitava sull’anima di sua madre, Donna Lucilia.

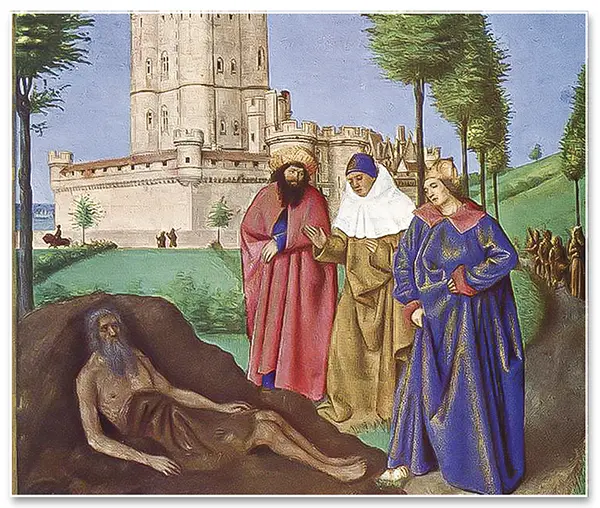

Ma fu quando si imbatté nella tragica figura biblica del santo Giobbe che, ancora giovanissimo, coniò la suddetta espressione.1

Fu imbattendosi nella tragica figura biblica di Giobbe che il Dott. Plinio coniò l’espressione “soffritiva”, che consiste nella capacità dell’uomo di soffrire

La “soffritiva” è quindi «un certo limite che è nella natura dell’uomo, oltre il quale Dio non gli chiederà nulla, perché lo ha pensato circoscritto a lui, e se pretendesse di più, dilacererebbe la sua creatura. […] Fu questo limite che Satana non poté oltrepassare, altrimenti Giobbe sarebbe morto. Fu questo limite che anche Dio rispettò…».2 In questo senso, la “soffritiva” di Giobbe – in altre parole, la sua capacità di soffrire – fu portata fino alla fine, raggiunse il suo apice.

Ora, «sotto un certo punto di vista, ogni uomo, in relazione alla propria ‘soffritiva’, è un Giobbe. E Dio, quando si tratta di un uomo retto e buono, lo fa soffrire fino a quasi tutta la misura della sua ‘soffritiva’».3

Pertanto, Egli fissa tali limiti affinché gli uomini possano collaborare al piano della salvezza. Di alcuni dice: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe?» (cfr. Gb 2, 3). E utilizza i loro meriti in unione con il Sangue Preziosissimo del suo Divin Figlio. Il Dott. Plinio esemplifica: «Quando le anime chiamate a questa donazione danno tutto in un paese, da quel paese sale al trono dell’Altissimo un incenso di soave odore, che Lo inclina a fare ciò che esse desiderano».4 C’è dunque «un’azione da parte degli uomini per far retrocedere e avanzare il piano divino nella Storia che dipende molto dall’azione umana… Dio Si lascia per così dire condizionare dagli uomini».5

Una “frode psichica”: il mito della vita senza sofferenza

La “soffritiva”, tuttavia, non è un atteggiamento semplicemente passivo, come potrebbe sembrare a prima vista. Tutti gli uomini – anche i più avversi al dolore – non solo portano nell’anima questa capacità di soffrire, ma possiedono anche, in virtù di essa, una vera e propria necessità di soffrire, connaturale alla condizione umana.

Come ci spiega il Dott. Plinio, è un mito pensare che su questa terra si possa organizzare una vita senza patimenti. Questo mito si basa sull’ignoranza di questo fatto fondamentale, centro della psicologia umana: «In ogni anima umana, in virtù del peccato originale, esiste una sorta di “soffritiva” […]. Vale a dire una sorta di necessità-capacità di soffrire che, quando non si esaurisce con la sofferenza vera e propria, provoca una frustrazione maggiore e ci fa soffrire più della sofferenza stessa. Così, in ultima analisi, il modo meno sgradevole di condurre la propria vita è comunque quello di soffrire». 6

Queste affermazioni sembrano far luce su un centinaio di disturbi che affliggono l’uomo contemporaneo, così poco abituato ad accettare il dolore come compagno inevitabile della sua esistenza terrena.

«Credo», continua il Dott. Plinio, «che una delle ragioni profonde degli squilibri moderni non sia tanto che le persone non soffrano, perché soffrono, e soffrono molto. È che finiscono per formarsi nella mente l’idea che sia possibile condurre una vita senza sofferenza. E poi inaugurano una serie di frodi psichiche per vivere come se non soffrissero. Si instaura allora un regime di eterno inganno, un regime di falsificazione psicologica, il cui effetto è necessariamente uno squilibrio mentale”, perché “la felicità della vita consiste nel soffrire con cognizione, peso e misura in vista di un determinato fine e nell’avere la buona sofferenza che giustifica questo fine».7

E il Dott. Plinio conclude: «Vuoi una vita d’inferno? Ti do subito la ricetta: evita di soffrire».8

La sofferenza è intrinseca alla condizione umana

Le descrizioni della Genesi ci presentano l’uomo in Paradiso esente da qualsiasi forma di dolore. Nessun graffio, insonnia o raffreddore lo minacciano. Nemmeno la morte lo spaventa, perché i doni d’impassibilità e d’immortalità conferiscono ad Adamo ed Eva una natura realmente eccelsa.

Ma una sofferenza, sì, c’era, secondo il Dott. Plinio: lo stato stesso di prova.

È chiaro che la condizione di sofferenza fu notevolmente accresciuta dopo il peccato originale, ma a prescindere da questo, l’uomo «è stato creato in stato di prova ed è normale che, di conseguenza, ci sia qualcosa nel profondo del suo essere che gli faccia sentire in modo oscuro che, se non viene messo alla prova, non ha vissuto. Per questo motivo, ha orrore della prova e allo stesso tempo ne sente la necessità». 9

Il Dott. Plinio si chiedeva allora se Adamo ed Eva, e anche gli stessi Angeli, fossero a conoscenza dell’imminenza della prova. E rispondeva che, se lo avessero saputo, «avrebbero voluto che arrivasse l’ora, affinché nel dolore della prova – non sarebbe una prova se non ci fosse un dolore da accettare – potessero raggiungere una perfezione d’ordine che era loro necessaria per essere se stessi».10 Per il Dott. Plinio11 la prova degli Angeli, per esempio, era imprescindibile affinché gli spiriti angelici acquisissero il grado di perfezione per cui erano stati creati.

Le ragioni sopra enunciate sarebbero già di per sé sufficienti a dimostrare l’errore, oggi purtroppo così generalizzato, di un’educazione condotta al di fuori della prospettiva della sofferenza. Quanti genitori – per parlare solo della vita familiare – potrebbero evitare ai loro figli frustrazioni immense se non alimentassero false illusioni riguardo alle difficoltà e alle fatiche che sono inevitabili nell’esistenza umana.

L’amore e la croce

Poiché siamo eredi del peccato originale e portatori di colpe attuali, la nostra “soffritiva” – per usare liberamente il termine coniato dal Dott. Plinio – possiede un carattere espiatorio e riparatore. Ma c’è anche un altro aspetto che è necessario sottolineare.

Chi ama il bene soffre. E soffre «come una prova d’amore a Dio generosa e disinteressata, perché non c’è manifestazione d’amore senza la sofferenza».12

Sappiamo, dunque, che le sofferenze espiatorie del Divin Redentore – la maggior prova d’amore che Egli potesse offrirci – servirono per il riscatto dell’intera umanità. Ebbero, quindi, un carattere riparatore per eccellenza e rappresentarono il culmine dell’amore di Dio, amore incomprensibile, sproporzionato, inconcepibile, per le sue povere creature.

«Quando amiamo molto qualcuno, abbiamo una sorta di gusto virtuoso nel sacrificare, a beneficio di quella persona, qualcosa che per noi significa molto»

È proprio questo il “carattere sacrificale” del dolore, simboleggiato dagli olocausti dell’Antica Legge: «Quando amiamo molto qualcuno, abbiamo una sorta di gusto – un gusto retto, virtuoso, conforme al buon ordine delle cose – nel sacrificare, a beneficio di quella persona, qualcosa che per noi significa molto». 13

Chi non ammira l’atteggiamento di un padre di famiglia che lavora duramente per garantire il sostentamento ai suoi figli e a sua moglie? E chi non si commuove alla vista di una buona madre che sacrifica le sue ore di sonno al capezzale di un figlio malato, dimenticando completamente se stessa e disposta a qualsiasi sacrificio per il bene del suo piccolo? Questi esempi ci aiutano a capire che anche i fatti ordinari di una vita comune possono essere impreziositi da note di nobiltà e di eroismo, purché si sappia abbracciare con amore la croce che Dio pone sulle nostre spalle.

Quanto e come soffrire?

Se fuggire dalla sofferenza è un grave errore, lo è anche correrle dietro senza un minimo di prudenza. Cercando di adempiere ai nostri doveri di genitori, figli, religiosi, insegnanti, studenti, coniugi – qualunque sia la nostra condizione – il Signore ci invierà i patimenti nella proporzione necessaria alla nostra santificazione. Il Dio che ferisce, si prende cura della ferita (cfr. Gb 5, 18). In altre parole: Egli manda la malattia e prepara il letto.

Soffrire con spirito cattolico significa avere il cuore fiducioso e saper gioire delle consolazioni, come veri figli di Dio. La vita familiare, i piaceri leciti dei sensi, la bellezza della natura, le attrattive spirituali dell’arte sono sorrisi del Creatore per il conforto delle anime in questa valle di lacrime.

Soprattutto, per quanto misteriosi siano per noi i disegni specifici di Dio, comprendendo le ragioni superiori di tutto ciò che accade nel nostro cammino terreno, finiremo per vedere nel dolore una fonte di felicità.

C’è una grande saggezza nell’accettazione della sofferenza. E non ci riferiamo principalmente ai grandi patimenti. Imporsi limiti nell’alimentazione, non voler essere ammirati, accettare in silenzio piccole umiliazioni, non cercare sempre il massimo comfort, fare questo o quello sforzo fisico dispensabile… quanto cresceremmo se facessimo buon uso di queste occasioni per mortificare il nostro egoismo!

D’altra parte, molti fuggono dalla sofferenza così benefica di una breve meditazione, dalla liberazione dalla corsa frenetica per concedersi alcuni minuti di silenzio che, rapidamente, diventano così piacevoli. Altri fuggono dal dolore attraverso un “ottimismo sistematico” e vivono come se il male e l’errore non esistessero, arrivando a una tale mancanza di perspicacia e di lucidità che il Dott. Plinio non esita a definire “obesità mentale”.14 Altri ancora, a casa o a scuola, falliscono nella sacra missione di insegnare perché seguono il principio che non si deve mai far soffrire, abbandonando così una sana disciplina, l’esigenza…

Chiedere la grazia di soffrire

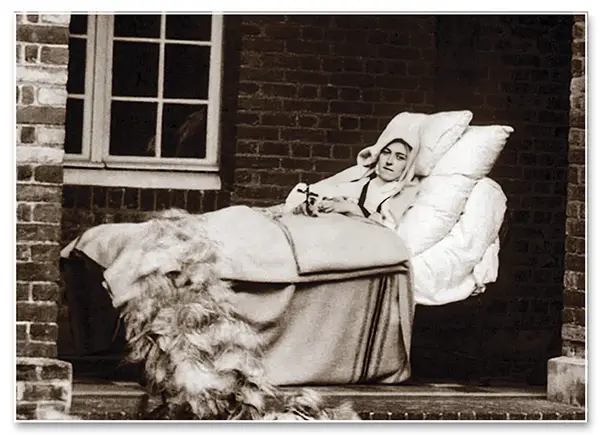

In sintesi, soffrire bene conferisce nobiltà, ordina la mente, dà senso alla vita, ripara le nostre offese, restituisce l’innocenza e ci permette di mostrare il nostro amore

Insomma, soffrire bene conferisce nobiltà e garantisce ossigeno alla virtù, ordina la mente e ispira il buon ingegno e l’umorismo, dà senso alla vita, ripara le nostre offese, restituisce l’innocenza, ci permette di mostrare il nostro amore, ottiene grazie per il Corpo Mistico di Cristo e muove la Storia dell’umanità.

Fuggiamo da questa grande frode moderna: il mito della felicità terrena esente dal dolore e dalla lotta.

E concludiamo con questa bella riflessione del Dott. Plinio: «Se qualcuno vuole avere un’idea di fino a che punto Dio lo ami, deve misurarla dalla quantità di sofferenza che riceve. E se ne riceve poca, deve dire alla Madonna: ‘Madre mia, io posso fare ben poco, sono un vagabondo, ma nella misura della mia debolezza, non dimenticarTi di me. Perché nessuno sa, se vivrò in eterno senza soffrire, quali conti renderò al tuo Divin Figlio’».15 ◊

Note

1 In una conferenza del 23 maggio 1964, il Dott. Plinio giustificò la scelta del termine “soffritiva” per la sua somiglianza fonetica con la parola “cogitativa”, potenza dell’anima della quale tratta San Tommaso d’Aquino nell’ambito di quella che oggi è considerata la sua teoria della conoscenza, responsabile di cogliere gli oggetti non sensibili, come l’utile o il dannoso.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 30/4/1995.

3 Idem, ibidem.

4 Idem, ibidem.

5 Idem, ibidem.

6 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 23/5/1964.

7 Idem, ibidem.

8 Idem, ibidem.

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 26/2/1986.

10 Idem, ibidem.

11 Cfr. CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 30/10/ 1974.

12 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 23/5/1964.

13 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 3/7/1982.

14 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 23/5/1964.

15 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 21/1/1970.