Seguire lo sviluppo di istituzioni o di costumi è sempre stato un modo efficace e salutare per innamorarsene sempre di più. Il pragmatismo, però – grande dominatore del nostro secolo – ci ha abituati a contemplare le cose solo come appaiono ai nostri occhi, a fissare l’attenzione sulla loro utilità immediata e a dimenticare i valori, spesso immensi, che vi stanno dietro. Uno degli esempi più esplicativi di questo fenomeno sono i libri.

Libri, ce ne sono migliaia. Li si vende, li si legge, li si dimentica… Di solito finiscono in fondo a una biblioteca o, se si è molto fortunati, sullo scaffale di un collezionista. Tuttavia, quanto impegno c’è stato nella realizzazione di ognuno di essi! E questa realtà, che vale per gli esemplari antichi e per quelli nuovi, per quelli famosi o per quelli poco conosciuti, si applica – soprattutto! – all’Opera delle opere, il Libro scritto e ispirato da Dio stesso: la Sacra Scrittura.

Conoscere la storia della Sacra Scrittura, Libro che ha per autore Dio stesso, ci porterà a sfogliarne le pagine con un altro sguardo

Oggi chi vuole possedere una Bibbia può acquistarla per una cifra spesso irrisoria. Ci sono bibbie grandi, piccole, illustrate, bilingue… insomma, per tutti i gusti. Ma se, sfogliando le sue pagine, risaliamo al suo Autore e ai suoi “scribi”, che fin dai tempi remoti hanno lavorato per trasmettere alla posterità le meraviglie del Signore, ci rendiamo conto di quante difficoltà si sono dovute superare perché i numerosi esemplari di cui disponiamo avessero la loro configurazione attuale.

Ebbene, un vol d’oiseau sulla meravigliosa traiettoria di questo Libro ci farà certamente considerare le sue pagine sotto una luce diversa.

Da “regolo” a “regola di vita”

Per comprendere questa intricata storia, sarà necessario che i nostri lettori, nel corso di tutto l’articolo, familiarizzino con alcuni termini poco conosciuti. Il primo di questi è canone, perché i libri della Bibbia sono catalogati nel cosiddetto canone della Sacra Scrittura.

Il vocabolo ha radici semitiche, anche se lo abbiamo ereditato dai greci: κανoν, kanōn deriva dalla parola ebraica qaneh, che da tempi immemori designava una canna utilizzata per misurare, come ricorda il profeta Ezechiele (cfr. Ez 40, 3-5), ma che, in senso derivato, fu applicata a tutto quello che si misurava o regolava.

Grammatici greci dell’antichità chiamavano κανον le raccolte di opere classiche che potevano servire da modelli letterari, e nel greco profano il termine acquisì anche il significato di norma o regola morale, con alcuni che lo applicarono anche metaforicamente a coloro che si ponevano come esempi di condotta. A un certo punto della Storia il vocabolo greco fu traslitterato in latino, dando origine alla parola canone.1

Nella Sacra Scrittura, il pioniere che ha utilizzato il termine nell’accezione di regola morale fu molto probabilmente San Paolo. L’Apostolo delle Genti lo consegnò nelle sue lettere, scrivendo, ad esempio, ai Galati: «E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio» (6, 16). Da quel momento in poi, le epistole paoline divennero regole di vita per i cristiani, anche se ci sarebbero voluti secoli prima che venissero incluse ufficialmente nel canone biblico…

Ma non anticipiamo i tempi. Torniamo all’Antico Testamento.

Inizio delle divergenze tra cristiani ed ebrei

Molti dei libri pre-messianici accettati come canone dell’Antico Testamento furono rifiutati dal popolo ebraico tra il I e il II secolo d.C.

I libri pre-messianici, scritti per ordine di Dio e compilati con ammirevole zelo dal popolo eletto, costituirono la prima fonte di ispirazione per i cristiani delle comunità nate dal Calvario.2 Il Divin Maestro aveva dato prove eminenti di conoscenza delle Scritture e i suoi Apostoli avrebbero continuato a pregare con i Salmi, a meditare sui precetti divini affidati a Mosè e a verificare l’adempimento di tutte le profezie con il Pentateuco e altre opere sacre. Tutti questi libri erano già stati accettati come canone dell’Antico Testamento fin dalla metà del I secolo.

Tuttavia, se il lettore confrontasse il nostro Antico Testamento con le attuali scritture ebraiche, incontrerebbe varie divergenze... Per quale motivo?

La spiegazione si trova tra la fine del primo secolo e l’inizio del secondo dell’era cristiana. Un grande abisso separava ormai la vecchia Sinagoga dalla nascente Chiesa Cattolica quando, riuniti a Jamnia, eminenti rabbini, farisei e sacerdoti del popolo ebraico definirono quali libri avrebbero accettato come sacri e quali no. Alla fine, dei numerosi scritti che circolavano, ne approvarono solo ventitré, eliminando, tra gli altri, il Libro del Siracide, quello della Sapienza, quello di Baruc, quello di Giuditta, quello di Tobia, i due Libri dei Maccabei – questi ultimi perché i loro protagonisti non erano loro affini dal punto di vista politico – e i passi greci di Ester e Daniele – perché questa lingua era considerata pagana.3

Altri libri, però, ancor prima di questa decisione dell’assemblea ebraica erano già misteriosamente scomparsi. È il caso, ad esempio, del Libro del Giusto, citato in Giosuè (10, 13) e nel Secondo Libro di Samuele (1, 18); del Libro delle Guerre del Signore, che risulta in Numeri (21, 14); del Libro di Geremia contro tutta la malvagità di Babilonia, menzionato in Geremia (51, 60) e di molti altri… Che ne sarà stato di questi scritti? Che cosa dicevano? Forse non lo sapremo mai. Quel che è certo è che il canone dell’Antico Testamento mantenuto dai cristiani divenne differente da quello difeso dagli ebrei, così come differenti sarebbero stati per sempre l’ebraismo e la religione cristiana.

Nasce il Nuovo Testamento

Mentre accadeva questo, cominciava a nascere il canone del Nuovo Testamento.

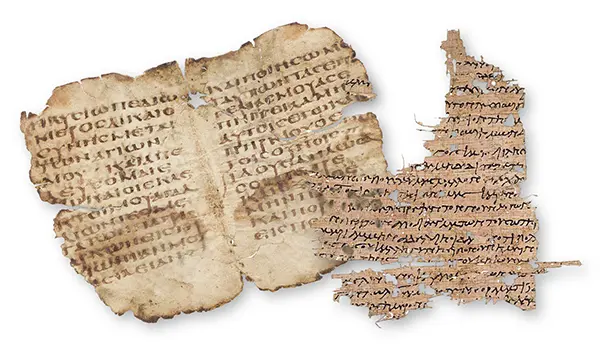

I Vangeli furono scritti fino alla fine del I secolo, così come gli Atti degli Apostoli, l’Apocalisse e le Epistole di Pietro, Giacomo, Giovanni, Paolo e Giuda. Queste missive, indirizzate a destinatari specifici ma divulgate dalle comunità nascenti in modo organico, confluirono in quello che oggi conosciamo come il Nuovo Testamento.

Tuttavia, non pensi il lettore che il processo sia stato semplice. Ci furono accese discussioni riguardo alla veridicità di alcuni scritti, traduzioni che hanno reso oscuri alcuni passaggi, mutilazioni inspiegabili, epistole che sono andate perdute per sempre e persino passaggi falsificati con lo scopo di distogliere i fedeli dalla vera fede o di “abbellire” un po’ di più la storia del Divin Maestro e dei suoi Apostoli – già di per sé insuperabile…

Tanto quanto ci consente la brevità di questo articolo, considereremo alcuni particolari di questo processo.

Discordanze tra i cristiani

Le polemiche relative al canone biblico hanno unito e diviso, nel corso dei secoli, i sostenitori delle diverse teorie, che si sono scontrati per dimostrare le loro posizioni in un vero e proprio “campo minato”, in cui nemmeno i Santi sono stati esenti da errori.

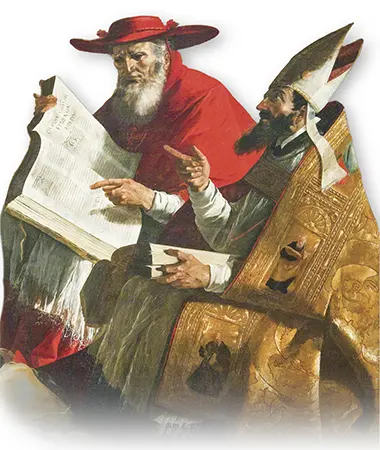

Il punto di partenza delle divergenze è stato la traduzione.4 Mentre alcuni – seguendo la scuola rabbinica – accettavano solamente i testi scritti in ebraico o in aramaico, la maggioranza delle comunità difendeva la Versione dei Settanta, scritta in greco. Quelli del primo gruppo contarono su nomi illustri: San Girolamo, Origene, Rufino. Tuttavia, i paladini della versione greca non rimasero indietro: tra loro c’erano Sant’Agostino, Sant’Ireneo, Tertulliano. Su un terreno neutrale, ma sostenendo concezioni ancora molto imprecise, c’erano alcuni come Sant’Atanasio, San Cirillo di Gerusalemme, San Gregorio Nazianzeno e Sant’Epifanio.

Per definire il canone biblico, è stato necessario affrontare controversie, combattere eretici, discernere tra testi rivelati e scritti apocrifi

Ad intorbidire ulteriormente il panorama nebuloso, comparvero sulla scena anche eretici e gnostici di ogni tipo, come Marcione che, negando l’origine divina dell’Antico Testamento, accettava solo il Vangelo di San Luca – pieno di soppressioni! – e alcune epistole di San Paolo; e Montano che, sostenendo di essere “profeta” del Nuovo Testamento, cercò di introdurre nel canone della Bibbia le sue stesse “profezie”.5

A coronamento di queste controversie, cominciarono a proliferare ovunque libri apocrifi – dal termine greco απόκρυφος, apokryphos, nascosto –, termine che inizialmente designava “scritti nascosti” e che in seguito fu applicato anche ai vari testi biblici che, presentati come ispirati, erano in realtà opera di falsificatori, alcuni anche pii, altri spesso eretici. La moltiplicazione di queste composizioni contribuì notevolmente a disseminare il dubbio tra i fedeli, che non erano in grado di distinguere il falso dal vero.

Fu quindi necessario che il Magistero della Chiesa si pronunciasse ufficialmente per chiarire quali testi fossero effettivamente rivelati e quali fossero spuri.

Il saggio intervento della Chiesa

Per questa delicata procedura di selezione, la Santa Chiesa ebbe bisogno di discernere negli scritti degli uomini la voce del Signore. «L’ispirazione biblica è un’azione soprannaturale di Dio, discreta e profonda al tempo stesso, che rispetta pienamente la personalità degli autori umani perché Dio non mutila l’uomo che Egli stesso ha creato, ma lo eleva al di sopra di sé, poiché è capace di farlo. Così, i libri nati dall’attività di questi autori non sono solo umani, ma divini; non esprimono solo un pensiero umano, ma il pensiero di Dio. Eppure sono radicati nella natura umana: tutto in essi è dell’uomo e tutto è di Dio».6

Nell’analisi dei diversi testi furono utilizzati tre criteri, che possono essere catalogati come esterni, interni ed ecclesiali.

Per criteri esterni si intende la necessità che il testo provenga dai tempi apostolici, che sia ortodosso – sia dal punto di vista ecclesiastico che dottrinale –, che possieda concordanza e unità nel suo messaggio e che sia istruttivo per la comunità.

I criteri ecclesiali prevedono che lo scritto sia accettato da un gran numero di chiese particolari antiche e che le autorità ecclesiastiche ufficiali lo abbiano riconosciuto e citato come Scrittura. Il ruolo della Tradizione fu, quindi, vitale in questo senso: «La Sacra Scrittura è la Parola di Dio in quanto fu scritta per ispirazione dello Spirito Santo; la Sacra Tradizione, a sua volta, trasmette integralmente ai successori degli Apostoli la Parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, affinché essi, con la luce dello Spirito di verità, la conservino, la espongano e la diffondano fedelmente nella loro predicazione».7

I criteri interni sono i più importanti, in quanto mirano a riconoscere l’ispirazione alla base del testo. Su questa caratteristica soltanto la Santa Chiesa ha l’autorità di giudicare, poiché solo lei può discernere infallibilmente quando un libro è stato effettivamente ispirato dallo Spirito Santo.

Così, Madre e Maestra della verità, la Chiesa placò via via le dispute e indicò la strada da seguire. A partire dal IV secolo, la parola canone, sia nel senso di raccolta di libri biblici riconosciuti dal Magistero sia come regola di fede, entrò in uso nella Chiesa latina. È noto, infatti, che un documento del concilio locale di Laodicea, celebrato intorno all’anno 360, utilizzò per la prima volta l’aggettivo canonico, riferendosi ai Libri Sacri.8 In seguito, fu promulgata la definizione dogmatica dell’attuale canone delle Scritture, nel decreto De Canonicis Scripturas del Concilio di Trento, in cui si afferma che è fede cattolica che tutti i libri raccolti nella lista sono sacri, ispirati e canonici.9

Da allora, i libri canonici possono essere classificati come protocanonici e deuterocanonici, dando seguito al nostro elenco di parole poco conosciute. La particella greca πρώτο, proto, significa primo; e δεύτερο, deutero, a sua volta, secondo. Protocanonici sono quindi i primi libri ad essere stati riconosciuti canonicamente, quelli che, sia nell’Antico Testamento che nel Nuovo, sono sempre stati considerati come rivelati; e i deuterocanonici sono i libri riconosciuti più tardi, dopo secoli di discussioni relative alla loro ispirazione divina. Fanno parte dell’elenco dei deuterocanonici del Nuovo Testamento la Lettera agli Ebrei, la Lettera di San Giacomo e quella di San Giuda, la Seconda Lettera di San Pietro, la Seconda e la Terza Lettera di San Giovanni e il Libro dell’Apocalisse.

Ecco come è arrivata fino a noi

È sorprendente pensare che già nei primi secoli del Cristianesimo si siano verificate così tante controversie! Ora, la Bibbia avrebbe dovuto ancora affrontare le velleità del Rinascimento e della Riforma, gli scontri contro le traduzioni adulterate di Lutero, Zwingli e Calvino, le implicazioni dei ricercatori moderni, i chiarimenti rivelatori della scienza… insomma, una vera e propria odissea.

La Chiesa, Maestra della verità, ha indicato le vie da seguire; e così abbiamo ricevuto il tesoro della Sacra Scrittura, eredità apostolica e baluardo della nostra fede

Nonostante tutto, le decisioni di Trento sono rimaste in vigore e sono state ribadite in diversi documenti magisteriali successivi, come la Costituzione Dogmatica Dei Filius del Concilio Vaticano I, l’Enciclica Providentissimus Deus di Leone XIII e la Costituzione Dogmatica sulla Rivelazione Divina Dei Verbum del Concilio Vaticano II, che hanno definitivamente chiuso i secoli di discussione.

È così che abbiamo ricevuto il tesoro della Sacra Scrittura, lascito apostolico e baluardo della nostra Fede, Libro scritto da Dio per illuminare la Storia degli uomini! ◊

Note

1 Cfr. PAUL, André. La inspiración y el canon de las Escrituras. Navarra: Verbo Divino, 1985, pp.45-47.

2 Fin dai tempi antichi, gli ebrei separavano i loro scritti sacri in tre gruppi: la Torah, che significa legge, si componeva del Pentateuco; i Nebiim, profeti, riuniva i libri profetici; e i Ketubim, ossia, gli scritti, raggruppavano il resto delle opere.

3 Nonostante ciò, reminiscenze di questi scritti e riferimenti ad essi si trovano nel midrash ebraico.

4 Cfr. ARTOLA, Antonio M.; CARO, José Manuel Sánchez. Biblia y Palabra de Dios. Navarra: Verbo Divino, 1989, pp. 90-100.

5 Cfr. BARUCQ, A.; CAZELLES, H. Los libros inspirados. In: ROBERT, A.; FEUILLET, A. (Dir.). Introducción a la Biblia. 2.ed. Barcellona: Herder, 1967, vol.I, pp.69-70.

6 Idem, p. 36.

7 CONCILIO VATICANO II. Dei Verbum, n.9.

8 Cfr. ARTOLA, op. cit., p.64.

9 Cfr. DH 1501-1505.