Il IV secolo fu un’epoca di guerra, e della peggior specie che ci sia: quella che si svolge in tempi di pace. Le persecuzioni dei cristiani da parte del paganesimo romano erano cessate con gli editti imperiali che concedevano la libertà alla Chiesa. Ma sorse allora la minaccia delle minacce, più crudele del fuoco, del ferro o delle bestie feroci: l’apparente sicurezza.

Con essa nacque il pericolo per i cristiani. Appartenere alla Chiesa, un tempo così ignominioso, divenne motivo di prestigio. Nelle file di Gesù non si sarebbero più arruolati solo gli eroi disposti a versare il sangue per il loro Signore, ma anche gli approfittatori che desideravano ottenere alcuni dei favori sporchi e ingannevoli del mondo.

Entrarono quelli del mondo e, con loro, le idee del mondo. Infinite dottrine nuove ed eterodosse cominciarono a fermentare tra i battezzati.

Girolamo ed Elvidio

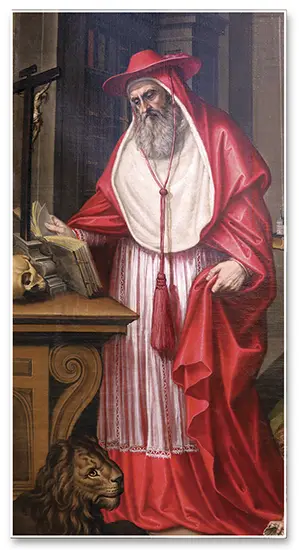

Fu in quest’epoca che visse – lottò, per essere fedeli alla verità storica – San Girolamo.

Dopo il passaggio nel deserto della Calcide nel Vicino Oriente e l’ordinazione sacerdotale ad Antiochia, Eusebio Girolamo giunge a Roma, dove il Papa San Damaso lo nomina suo segretario, come abbiamo visto nell’articolo precedente.

Oltre ai numerosi compiti che deve svolgere su richiesta del Romano Pontefice, giungono a sua conoscenza gli scritti di un certo Elvidio, il quale sosteneva che la verginità della Madonna non fosse perpetua. Argomentando con frasi delle Sacre Scritture estrapolate dal contesto, Elvidio affermava spudoratamente che, dopo la nascita verginale dell’Uomo-Dio, la Santissima Vergine aveva avuto altri figli secondo la carne.

Di fronte a un simile affronto, molti cristiani esortarono San Girolamo, già rinomato esegeta e paladino contro le eresie, affinché distruggesse gli argomenti di quello scrittore perverso.

Silenzio lancinante, distruzione esplosiva

Tale confutazione, tuttavia, non fu immediata. Molte volte il silenzio ferisce più delle parole, come spiegò San Girolamo con la forza della sua penna d’acciaio: «Sebbene, non molto tempo fa, i fratelli mi abbiano pregato di confutare il libello di un certo Elvidio, io ho continuato a rimandare, non perché risultasse difficile convincere della vera dottrina un uomo comune che conosce appena le prime lettere, ma perché ritenevo indecoroso rispondere a colui che sta per essere sconfitto».1

Quando, finalmente, arrivò la replica, non rimase pietra su pietra di quel fragile edificio blasfemo, «perché una volta per tutte impari a tacere chi non ha mai imparato a parlare».2

Veniva così introdotto lo scritto Sulla perpetua verginità di Maria, il primo trattato patristico il cui tema principale è la Madonna.

Il Primogenito è stato anche l’Unigenito

In questo trattato abbiamo, prima di ogni altra cosa, una sintesi delle idee di Elvidio. Preoccupato per il futuro, San Girolamo le lasciò custodite e stigmatizzate per la posterità.

Come abbiamo riferito sopra, l’eretico – da buon eretico qual era – utilizzava diversi passi della Bibbia. Si dice nel Vangelo che Cristo Gesù è il Primogenito della Santissima Vergine (cfr. Lc 2, 7). Questo sarebbe, secondo l’opinione quasi infantile di Elvidio, una chiara allusione ad altri futuri figli di Maria perché, altrimenti, l’Evangelista avrebbe usato la parola unigenito – l’unico figlio – invece di primogenito – il primo.

San Girolamo3 si lancia nella battaglia con il peso della sua inespugnabile erudizione di biblista. Ogni unigenito è anche primogenito, anche se non ogni primogenito è unigenito, poiché per primogenito si intende non solo il figlio che viene seguito da altri, ma anche quello che non ha predecessori. Così, nella Sacre Scritture, la parola primogenito è usata per riferirsi tanto al primo come all’unico figlio, come nel passo in cui Dio ordina di riscattare gli uomini primogeniti (cfr. Es 34, 19). Come avrebbero fatto a riscattare il loro primogenito i genitori che non sapevano ancora se avrebbero avuto altri figli? Forse sarebbe stato difficile – avrebbe potuto concludere lo Stridonense con una logica ironicamente schiacciante – ottenere tale certezza entro i trentatré o i sessantasei giorni concessi per la suddetta offerta…

I fratelli del Signore

Un altro passo utilizzato da Elvidio per dare peso alla sua squallida tesi è quello in cui dicono al Signore: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti» (Lc 8, 20). Per l’eretico, si tratta di una nuova menzione degli altri figli della Madre di Gesù.

«A questo, precisamente, gli replichiamo di smetterla di inventare falsità».4 Questa raccomandazione geronimiana costituisce l’introduzione e la chiave con cui avrebbe sviluppato la sua stroncatura. Subito dopo, il Santo spiega che il termine fratello presenta diverse accezioni nelle Sacre Scritture. La prima – l’unica che è arrivata ad Elvidio – è quella di fratello per natura. Ma Nostro Signore, sul Calvario, avrebbe forse lasciato sua Madre alle cure di San Giovanni (cfr. Gv 19, 26) se avesse avuto altri fratelli?

Il secondo modo di usare la parola fratello è in virtù del lignaggio. Così, tutti gli ebrei sono fratelli perché appartengono alla stessa stirpe comune, come possiamo verificare in vari passi (cfr. Dt 15, 12; 17, 14-15; Rm 9, 3), ma non per questo sono tutti figli naturali di Maria Immacolata.

Si può essere fratelli anche per affetto. In questo senso, tutti noi siamo figli di questa Vergine Madre che ha dato alla luce «il Primogenito tra molti fratelli» (Rm 8, 29).

Esiste, però, un’ultima interpretazione del vocabolo fratello. È quella che tiene conto di un certo grado di parentela. Abramo, ad esempio, chiamava Lot fratello, nonostante fosse suo zio (cfr. Gn 13, 8). In questo modo, quei “fratelli” del Signore avrebbero potuto essere effettivamente suoi parenti, ma non nel grado che Elvidio maliziosamente sosteneva contro l’evidenza di tanti altri passi biblici.

Il Leone di Giuda e quello di Betlemme

Il difensore della Vergine attaccava non solo la blasfemia, ma anche il blasfemo perché, abbattendo l’artefice, screditava l’intera l’opera

L’invettiva del difensore della Vergine attaccava non solo la blasfemia, ma anche il blasfemo perché sapeva che abbattendo l’artefice, screditava l’intera opera. Lasciamo a lui la parola tonante: «Tu, il più ignorante degli uomini, […] vedendoti abbandonato in mezzo al mare delle Scritture, hai concentrato tutta la tua rabbia per ingiuriare la Vergine, sull’esempio di colui che, […] non potendo farsi conoscere da tutti con il bene, ci sarebbe riuscito con il male».5 La raffica di ruggiti continua con ancora più vigore: «Di fronte a una tale bestemmia, chi potrà considerarti famoso e stimarti due soldi? Hai ottenuto quello che volevi: essere illustre per un crimine».6

Argumentum ad hominem? Forse, ma forse anche di più: eliminando la causa di tanti effetti nefasti, restava stigmatizzato per i posteri il profilo di coloro che, brandendo mezza pagina delle Sacre Scritture, si sarebbero scagliati insolentemente contro mille altre. A partire da San Girolamo, “Elvidio” potrebbe essere l’aggettivo – o, per meglio dire, l’insulto – per coloro che esprimono la loro opinione personale, facendo eco a quella del mondo della loro epoca, in direzione opposta a secoli di Tradizione Apostolica. Il primo Papa aveva giustamente avvertito: «Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia» (2 Pt 1, 20-21).

Lo stile polemico con cui San Girolamo, conosciuto come il Leone di Betlemme, attacca può apparire troppo tagliente per orecchie abituate a un linguaggio meno vibrante… Invitiamo costoro a vedere riflessa nella vita dei Santi l’infinita varietà e ricchezza delle virtù di Cristo. Infatti, Egli non si limitava a predicare le beatitudini alle folle, ma sapeva anche rimproverare i farisei; non si limitava a imporre le mani sui bambini o a toccare i lebbrosi per guarirli, ma intrecciava una frusta per scacciare i mercanti dal Tempio; era l’Agnello di Dio e il Leone di Giuda.

Il cristallo e la sua muraglia

Infine, dopo aver confutato tutti i falsi argomenti dell’eretico e aver fatto una splendida apologia della verginità – difendendo anche la verginità di San Giuseppe7 –, San Girolamo conclude il trattato rivolgendosi a Elvidio: «E poiché penso che tu, sconfitto dalla verità, comincerai a diffamare la mia vita e a lanciare maledizioni contro di me […], ti avverto, in previsione di ciò, che quelle tue invettive, scagliate con la stessa bocca con cui hai calunniato Maria, saranno per me motivo di gloria, poiché il servo del Signore e sua Madre sono il bersaglio di questa tua eloquenza canina».8

Queste ultime parole del santo polemista lasciano trapelare il motivo che lo spinse a scrivere una simile confutazione: il suo amore e la sua devozione per la Santissima Vergine, che lo portavano a considerare un onore essere calunniato da chi calunniava la gloriosa Madre di Dio. In effetti, ciò che traspare da tutto il trattato, il pioniere nei mari mariani, è un profondo amore per la Madonna. Così profondo da unire l’incenso alla polvere da sparo, poiché l’indignazione erompe da un cuore ardente di elevazione e ammirazione.

Il cristallo della verginità perpetua di Maria fu difeso dai ruggiti di un leone, che costruì una muraglia teologica per difenderlo

In ogni paragrafo, questo meraviglioso cristallo, attraverso il quale il Sole di Giustizia ha potuto raggiungere incolume il mondo senza diminuire in alcun modo la purezza della sua pulcritudine, questo delicato e sublime cristallo è difeso dai ruggiti di un leone. Egli fu il primo a prendere lo stendardo della Vergine e a difenderLa, circondando la sua figura con un’infrangibile muraglia teologica. Fu il primo di molti, perché tanta luce e tanta castità avrebbero ferito nel corso dei secoli altri occhi impuri che avrebbero scagliato contro la stessa vetrata le stesse pietre tratte dagli stessi passi biblici isolati.

Tuttavia, ad ogni attacco infernale, la muraglia sarebbe cresciuta, incorniciando magnificamente il cristallo purissimo di Dio. ◊

Note

1 SAN GIROLAMO. De perpetua virginitate Beatæ Mariæ. Adversus Helvidium, n.1. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 2009, vol.VIII, p.67.

2 Idem, ibidem.

3 Cfr. Idem, n.10, pp.85-89.

4 Idem, n.12, p.91.

5 Idem, n.16, p.103.

6 Idem, n.17, p.105.

7 «Tu affermi che Maria non rimase vergine; io vado molto più lontano sostenendo che anche lo stesso Giuseppe, grazie a Maria, fu vergine, con il risultato che da un matrimonio verginale nacque un Figlio vergine» (Idem, n.19, p.109).

8 Idem, n.22, p.115.