L’assenza di creatività costituisce uno dei tratti più caratteristici dell’azione del demonio. Infatti, se si analizza la Storia con occhio attento, si può notare come, nel corso dei secoli, gli assalti del potere delle tenebre contro il bene siano stati innumerevoli, ma si siano sempre assomigliati nella sostanza e nei metodi. In questa ripetizione senza fine, la variazione dei personaggi e dei luoghi non è altro che un’etichetta fuorviante per un contenuto che di solito è lo stesso.

Le opere divine sono caratterizzate da una creatività sovrabbondante e da un rinnovato vigore, frutto dell’infinitezza del loro Artefice

Le opere divine, al contrario, sono caratterizzate da una creatività sovrabbondante, frutto dell’infinitezza del loro Artefice. Dio è per eccellenza quel buon padre di famiglia che sa trarre cose nuove e cose antiche dal suo tesoro (cfr. Mt 13, 52), e anche nella difesa della Santa Chiesa sa usare i mezzi più diversi.

Soffermiamo la nostra attenzione su uno di essi, seguendo la storia di un giovane seminarista ardente di zelo per la causa cattolica.

Che via seguire?

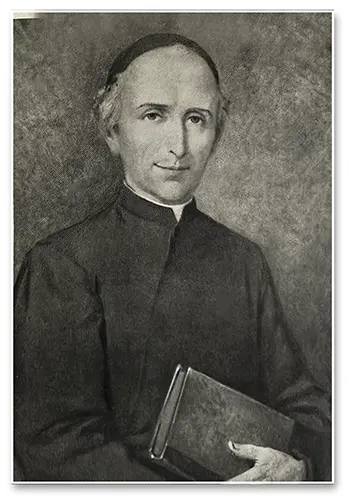

Pio Bruno Pancrazio Lanteri nacque il 12 maggio 1759 a Cuneo, una piccola città del Piemonte vicina alla Francia e alle gigantesche Alpi. Figlio di genitori molto pii, ricevette fin da piccolo un’educazione religiosa esemplare. Tuttavia, quando aveva solo quattro anni, sua madre morì, motivo per cui in seguito avrebbe dichiarato: «Non ho quasi conosciuto altra madre se non Maria Santissima, e non ho ricevuto in tutta la mia vita altro affetto se non quello di una Madre tanto buona».1

Questa celeste Signora aveva in serbo per lui una grande missione, che Bruno certamente intuiva. Appena diciassettenne, si presentò al padre per chiedere il permesso di entrare nell’Ordine certosino. Pur amando molto quel figlio, il buon padre sapeva bene che non era lecito opporsi a quella che sembrava una chiamata divina. Così, in breve tempo, Lanteri entrò nel monastero.

Avrebbe scoperto molto presto, però, che Dio non lo aveva destinato alla clausura. La sua salute cagionevole non gli permetteva di sopportare i rigori della vita certosina e il priore del monastero lo convinse in poco tempo che se la Provvidenza non aveva dato al giovane aspirante i mezzi necessari per intraprendere quella strada, era perché lo riservava ad un’altra.

Riconoscendo di non avere una vocazione da contemplativo, Bruno desiderava comunque fare qualcosa per la Santa Chiesa. Così chiese al suo Vescovo che lo accettasse come postulante al sacerdozio, e fu presto ammesso. Per continuare gli studi, si recò a Torino e si iscrisse all’università: una mossa molto lodevole, ma che gli avrebbe comportato un grande rischio.

Sul filo dell’eresia

Vicina alla Francia, la città di Torino era infestata dallo stesso male che allora imperversava nel regno del fiore di giglio: il giansenismo, ulteriormente aggravato nei domini piemontesi da una latente atmosfera di opposizione tra il governo civile e la Santa Sede. Questa eresia rigorista, piena di amarezza, impregnava gran parte degli ambienti ecclesiastici, rendendo difficile la buona formazione di un seminarista.

Il pericolo si presentava tanto maggiore quanto più queste deviazioni venivano divulgate attraverso una stampa mal governata e altamente nociva per il popolo, che era generalmente sprovvisto di grandi conoscenze teologiche. Ciò di cui Bruno aveva bisogno in quel momento era di incontrare qualcuno che lo guidasse, e la sua infallibile Madre glielo avrebbe presto inviato…

Convertito durante una lettura

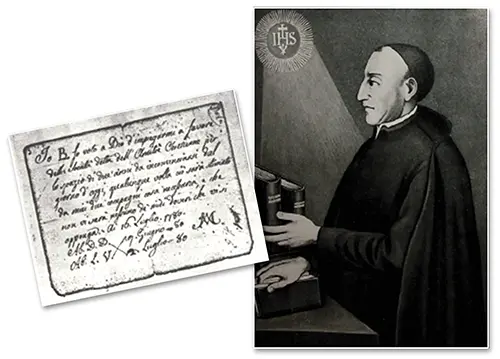

Si trattava di un gesuita – o meglio un ex gesuita, dato che la Compagnia di Gesù era chiusa in quel momento – che aveva un passato particolare.

Nicolas-Joseph-Albert de Diessbach nacque il 15 febbraio 1732 a Berna, in Svizzera, da una famiglia nobile ma seguace del calvinismo. Dotato di uno spirito molto logico e investigativo, provò rapidamente disgusto per la dottrina ingannevole, dichiarandosi ateo.

Decise quindi di intraprendere la carriera militare ed entrò nel reggimento comandato dallo zio paterno, raggiungendo presto il grado di capitano. La sua origine distinta gli permise di avere accesso alle case delle migliori famiglie della città in cui prestava servizio, e fu proprio in una di queste visite che ebbe inizio la sua conversione.

Il padrone di casa, fervente cattolico, mise saggiamente un buon libro a portata di mano del suo ospite. L’attrazione del Capitano Diessbach per la lettura era tanta che non poté contenersi. A partire da quel momento, aderì alla vera religione.

Una società per fare il bene

Bruno comprese il cammino che Dio aveva tracciato per lui quando conobbe “Amicizia Cristiana” e il suo fondatore, Padre Diessbach

Ma Diessbach divenne un cattolico troppo serio per accontentarsi della propria salvezza. Avendo fatto ingresso nei gesuiti e iniziato la sua attività apostolica, vedeva con tristezza che il Cattolicesimo era minato sotto diversi aspetti, soprattutto a causa della diffusione di eresie da parte di tutta la stampa. Bisognava fare qualcosa.

Fu allora che ebbe un’idea: fondare una società – per di più segreta – che aiutasse a risolvere la situazione. Era il 1775 quando nacque Amicizia Cristiana. Cosa avrebbe fatto propriamente questa istituzione?

I buoni libri fanno i buoni “amici”

L’attività principale di Amicizia Cristiana era strettamente legata alla conversione del suo fondatore. Non si era forse operata grazie a una buona lettura? Ebbene, allora, Diessbach promosse che la sua società fosse una vera e propria fabbrica di libri benefici.

I membri avrebbero esaminato gli scritti cattolici per verificarne l’ortodossia e la fedeltà alla Santa Sede. Se fossero stati considerati buoni libri, non solo sarebbero stati archiviati nella biblioteca della società, ma anche diffusi tra il popolo, così carente della vera dottrina.

Solo sei membri avrebbero composto il suo consiglio direttivo e sarebbero stati responsabili di una macchina complessa e strutturata per la raccolta di dati, analisi delle dottrine, reclutamento di nuovi associati e divulgazione delle opere.

Cattolici esemplari

Limitare l’attività di Amicizia a questo aspetto meramente pratico, però, significherebbe ridurne di molto la reale portata. Non si trattava, infatti, di una semplice società di stampa, ma di una congregazione religiosa sui generis.

Molto più che grandi capacità intellettuali, ciò che si richiedeva ai suoi membri era una condotta esemplare. Un aspirante, ad esempio, veniva sottoposto a un anno di esame continuo per verificare la reale conformità della sua vita ai principi cattolici. Al termine del periodo di valutazione, se veniva ritenuto meritevole, doveva fare tre voti: non leggere libri proibiti per un anno; consacrare un’ora alla settimana alla lettura attenta di un libro di formazione religiosa fornito dall’associazione; obbedire ai superiori in ciò che riguardava il buon ordine e l’attività comune di Amicizia.2

Inoltre, erano stabilite alcune regole per i suoi membri, come la frequenza regolare ai Sacramenti, mezz’ora di meditazione e lettura al giorno e la realizzazione di un ritiro spirituale all’anno. In questo modo, attraverso una vita interiore ben strutturata sarebbero stati veramente preparati a intraprendere una feconda attività apostolica.

Lanteri e Amicizia Cristiana

Inutile dire che, dopo aver conosciuto Padre Diessbach, Bruno aderì immediatamente al suo movimento, perché vedeva in esso la strada che Dio aveva tracciato per lui. Da parte sua, certamente per una misteriosa intuizione, il gesuita stesso si rese conto che questo discepolo non era “uno in più”. Lo dimostrano l’attenzione e la fiducia particolari che ripose sin dall’inizio in quel giovane, che non era nemmeno stato ordinato.

Fu a lui, per esempio, che venne rivelato il codice cifrato utilizzato dalla società per mantenere segreta la sua corrispondenza, ed essa iniziò a passare tutta o in gran parte per le sue mani.

Nel 1783, subito dopo aver completato gli studi e aver ricevuto l’unzione sacerdotale, Lanteri divenne il secondo uomo di Amicizia di Torino, la società madre, di grande importanza rispetto alle altre. E con la morte di Diessbach nel 1798, assunse definitivamente la guida dell’istituzione in quella città.

Bruno contribuì anche a dare forma e a promuovere la crescita di altre società consorelle, come Amiche Cristiane, organizzazione femminile che sviluppava un apostolato simile a quello della sua controparte maschile, e Amicizia Sacerdotale, che mirava alla formazione del clero. Egli ricevette anche il governo di Aa,3 che lavorava con i seminaristi.

Nel dirigere queste associazioni, Lanteri cercava di impiegare tutti i mezzi necessari per la conservazione della Fede Cattolica, il progresso nella virtù e la difesa della Santa Sede. Quanto a quest’ultimo punto, c’è un fatto molto interessante da segnalare.

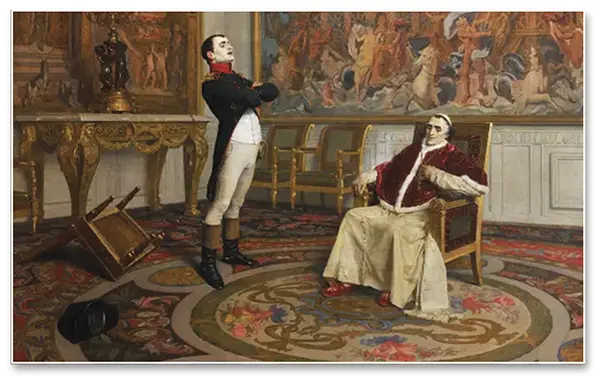

In difesa del Papa

Napoleone stava affliggendo l’intera Europa. Dopo aver fatto prigioniero Papa Pio VII a Savona, l’imperatore pretese che gli riconoscesse il diritto di nominare i Vescovi. Il Vicario di Cristo, però, sapeva che questa era un’attitudine inammissibile e, di conseguenza, la sua posizione fu di intransigente rifiuto.

Il Papa prigioniero aveva urgente bisogno di aiuto per difendere la Chiesa; dove trovarlo? Bruno aveva una soluzione

Tuttavia, per poter sferrare un colpo decisivo all’arroganza del prepotente imperatore e salvaguardare così l’integrità del gregge, Pio VII aveva bisogno degli atti ufficiali del Concilio Ecumenico di Lione, durante il quale la questione era già stata discussa e risolta. Con questi documenti a sua disposizione, avrebbe potuto scriverne uno nuovo – basato sul magistero tradizionale della Chiesa – che avrebbe chiarito le coscienze una volta per tutte. Ma c’era un ostacolo: il governo francese aveva vietato, sotto pena di morte o esilio, di consegnare al Papa qualsiasi scritto senza averlo prima analizzato. Come fare, dunque, per fargli arrivare quel testo? Bruno aveva una soluzione.

Egli, che aveva già promosso un’incessante raccolta di donazioni per sostenere l’augusto prigioniero, decise di dare una prova in più della sua fedeltà e di ottenere il documento, anche a costo della propria vita. Per farlo, si avvalse dell’aiuto di un cavaliere di sua conoscenza, che fu disposto a portare la corrispondenza al Sommo Pontefice.

Giunto davanti a lui, il cavaliere si inginocchiò per osculargli i piedi e, nel frattempo, nascose gli atti del concilio nell’orlo della sua tonaca. Poco tempo dopo uscì il documento di Pio VII. Napoleone si lasciò sopraffare dalla collera. «Come?!» si chiedevano tutti; il governo francese non sapeva cosa rispondere…

Astuzia dei figli della luce

È chiaro che questa invisibilità così conveniente non sarebbe durata per sempre; la fama di fervente cattolico di cui godeva Lanteri sarebbe stata di per sé sufficiente a renderlo sospetto. Non passò molto tempo prima che bussassero alla sua porta, con l’intenzione di fare un sopralluogo e cercare prove che lo incriminassero.

Il padrone di casa, pur costretto all’ospitalità, osservava la scena con un sorriso curioso sulle labbra. In effetti, il segretario di Bruno aveva già previsto l’assalto e aveva completamente ripulito l’ambiente da ogni carta sospetta. Possiamo persino chiederci se non fosse al corrente dell’imminente indagine…

Per difendere la Chiesa, il cattolico deve usare tutti i mezzi leciti a sua disposizione, cercando di saper combinare l’innocenza della colomba con l’astuzia del serpente

In effetti, il sistema di comunicazione delle amicizie era estremamente efficiente. Per averne un’idea basta dire che, all’epoca dell’esilio di Pio VII, lo stesso direttore generale della polizia imperiale a Roma, Norvins-Montbreton, notò più volte che le notizie arrivavano da Parigi a Roma più rapidamente attraverso il servizio di informazione cattolico che attraverso i corrieri speciali del governo!4 È vero che molti fedeli avevano preso l’iniziativa di aiutare il Papa attraverso una corrispondenza segreta, ma Lanteri fu uno di quelli che seppero meglio come combinare l’innocenza della colomba con l’astuzia del serpente (cfr. Mt 10, 16).

Una lezione

Innumerevoli altri fatti testimoniano ancora questo diverso modo di lottare per la Santa Chiesa intrapreso dal Venerabile Pio Bruno Lanteri. Basti pensare che fondò una congregazione religiosa, gli Oblati di Maria Vergine, e una società analoga alle amicizie, ma che avrebbe dovuto essere pubblica, l’Amicizia Cattolica.

In sintesi, l’epopea di quest’uomo eletto contiene una lezione: per difendere i diritti e l’onore della nostra Santa Madre Chiesa, il cattolico deve usare tutti i mezzi leciti a sua disposizione. E, ricordiamolo, essi non mancheranno, perché la creatività non è un problema per la Sapienza Divina. ◊

Note

1 GASTALDI, Pietro. Della vita del Servo di Dio Pio Brunone Lanteri fondatore della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine. Torino: Marietti, 1870, t.IV, p.21.

2 Cfr. PIATTI, OMV, Tommaso. Il Servo di Dio Pio Brunone Lanteri. 4.ed. Torino-Roma: Marietti, 1954, p.42.

3 Questa società era stata fondata a Parigi intorno al 1702 e si diffuse in Francia e nelle regioni circostanti, tra cui la città di Torino. Il suo nome è controverso, anche se si ritiene corretto affermare che la misteriosa sigla possa essere decifrata come Amicizia Anonima (cfr. PIATTI, op. cit., p.61).

4 Cfr. CRISTIANI, Léon. Un prêtre redouté de Napoléon. P. Bruno Lanteri. Nice: Procure des Oblats de la Vierge Marie, 1957, pp.88-89.