Tra gli stoici, la misericordia era considerata una debolezza umana o addirittura un’ægritudo animi, una malattia dell’anima. In questo senso, non spetterebbe all’uomo veramente virtuoso avere compassione per la miseria altrui. Per Aristotele, sarebbe degno di commiserazione solamente lo sfortunato che non commette atti ignobili. Quelli che li commettono, sarebbero piuttosto oggetto di biasimo, mai di pietà.

Nostro Signore, tuttavia, ha mostrato che la misericordia deve essere rivolta sia a coloro che soffrono di una miseria fortuita, sia ai peccatori, che sono i beneficiari della Redenzione. Anzi, il Salvatore ha rivelato di essere venuto per i miserabili, i malati, e non per i sani (cfr. Mc 2, 17).

È necessario, però, capire bene cosa significhi misericordia e chi siano i miserabili.

Sant’Agostino definisce la misericordia come «la compassione che il nostro cuore prova per la miseria altrui, che ci porta a soccorrerla se lo possiamo fare» (De Civitate Dei. L.IX, c.5). Ora, la miseria si oppone alla felicità, ossia, alla piena soddisfazione del possesso del bene che tutti gli uomini desiderano per natura. Per questo il Vescovo di Ippona aggiunge: «È felice solo colui che ha tutto quanto desidera [il bene] e non vuole nulla di male» (De Trinitate. L.XIII, c.5).

Contrariamente a quanto predica l’utilitarismo, la più grande miseria umana non è la povertà o la privazione di un qualunque bene temporale, ma il peccato. Per questo il Buon Pastore è venuto, prima di tutto, per curare questa ferita.

Negli ultimi tempi, nell’ambito teologico e pastorale, si è parlato molto della misericordia divina, sottolineando soprattutto la sua natura illimitata. Infatti, Dio è ricco di misericordia (cfr. Ef 2, 4). Inoltre, come insegna il Dottore Angelico, la misericordia è la più grande delle virtù quando è riferita a Dio, perché «spetta infatti alla misericordia donare ad altri e, ciò che più conta, sollevare le miserie altrui: il che appartiene specialmente a colui che è superiore. Per cui si dice anche che è proprio di Dio usare misericordia: nella qual cosa specialmente si manifesta la sua onnipotenza» (Somma Teologica. II-II, q.30, a.4).

Tuttavia, quando oggi si parla di misericordia, spesso si dimentica la sua causa ultima: la riparazione delle mancanze, per l’unione con Dio e la conseguente felicità, la beatitudine in Cielo. Questo, però, non avviene attraverso la semplice “tolleranza”, un anodino “dialogo” o addirittura con l’indifferenza verso il peccato. Misericordia non è compiacenza. Al contrario, essa si mostra “intransigente” nel cercare la salvezza del peccatore ad ogni costo.

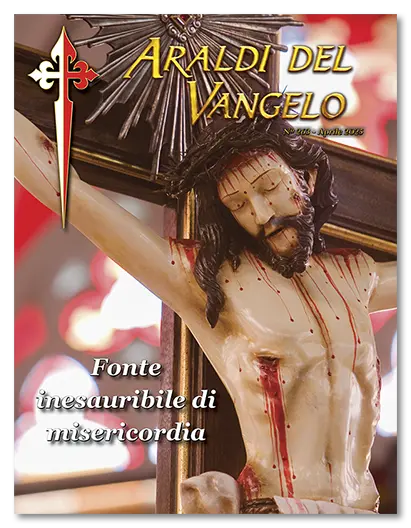

Ecco perché i grandi atti di misericordia a volte avvengono tramite enormi azioni punitive. E in questo senso Dio è stato infinitamente misericordioso nell’applicazione delle pene ad Adamo ed Eva, nel diluvio, nella confusione delle lingue e nel più grande dei dolori, la Croce di Cristo. Non di rado la sofferenza è un “messaggero divino” estremamente efficace per riscattare i miserabili dalla loro miseria. Infatti, «chi risparmia il bastone odia suo figlio» (Prv 13, 24).

In questo panorama, la Madonna Si è dimostrata effettivamente Madre di Misericordia a Fatima, annunciando non solo la felicità eterna per chi si converte, ma anche il castigo come strumento di deterrenza per la sua giustizia e come porta della misericordia divina. In Dio, la misericordia è così sublime da abbracciare anche la giustiziaa. ◊